Good Practices Factory

Good Practices Factory

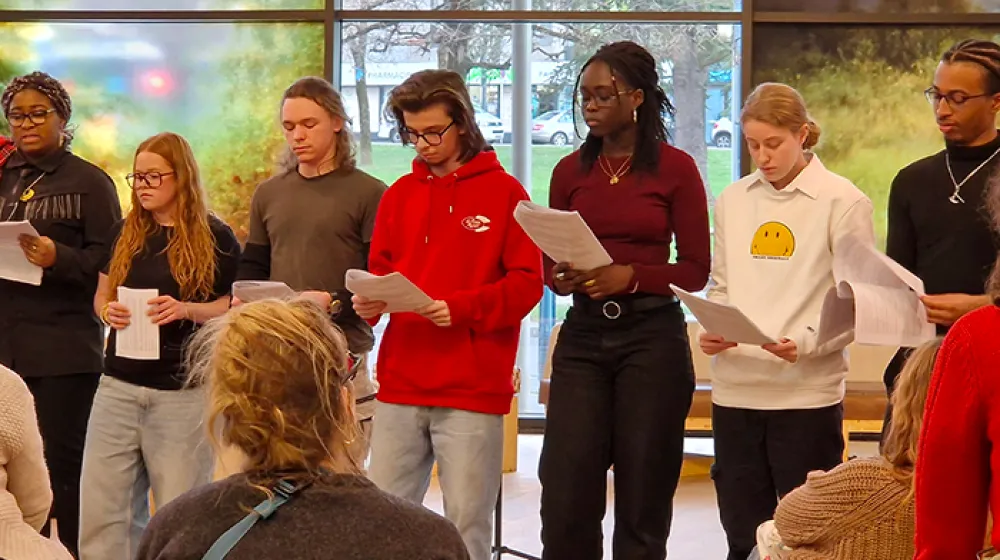

Dans chaque lieu, des activistes, médiateur·ices, professionnel·les de la culture, artistes ont été convié·es pour participer à ces réflexions. De l’élaboration d’un code de conduite pour les scènes de Cologne à une plus grande accessibilité pour les publics et les artistes en situation de handicap à Varsovie, d’une réflexion sur le racisme à Bobigny et à Lisbonne aux perceptions des notions de diversité à Bruxelles ou à Stockholm, ces processus vers des pratiques plus vertueuses ont pris de multiples chemins. Chaque année du projet Common Stories, ils sont restitués dans une publication.

Alors qu’elles étaient engagées depuis deux ans dans ce grand projet européen visant à faire émerger de nouveaux récits, plus à l’image des réalités contemporaines de nos sociétés, les équipes de la MC93 se sont rendu compte au cours d’une réunion que le mot « diversité » n’était peut-être pas celui qui conviendrait le mieux pour y réfléchir. Une fois ce dernier troqué contre le mot « racisme », comment avancer collectivement ? « Sur ces questions, nous ne sommes pas tous au même niveau d’information, de prise de conscience et de travail sur soi, explique la directrice Hortense Archambault. Ce qui est source de crispations, voire rend le dialogue impossible. »

Travailler à la constitution d’un socle commun de connaissances et se former ensemble apparaît alors comme une piste possible pour sortir de cette impasse. En plus de constituer une bibliothèque-ressource, les salarié·es de la MC93 ont ainsi, tout au long de la saison 2024-2025, convié cinq spécialistes à venir partager leurs outils théoriques et pratiques : l’artiste Pankaj Tiwari, l’autrice Léonora Miano et Prisca Ratovonasy, accompagnatrice de projets artistiques liés aux questions d’identités diasporiques. Et enfin, Lydia Amarouche, fondatrice des éditions Shed Publishing, et Houyem Rebai, enseignante membre du syndicat SUD éducation 93, toutes deux à l’origine de l’ouvrage Entrer en pédagogie antiraciste.

Penser que certains secteurs, en vertu des valeurs d’émancipation et d’égalité qu’ils prônent, échappent aux logiques du racisme systémique, est le premier – et sans doute le plus difficile – présupposé à déconstruire. Les services publics de la culture et de l’éducation restent, eux aussi, traversés par les violences, les discriminations et les rapports de domination. En finir avec « le mythe de la neutralité » est la bataille d’Houyem Rebai. « Il n’existe ni savoir ni pédagogie neutres. L’idéal de l’école républicaine, selon lequel tout le monde serait traité pareil, dénie le réel. L’entretenir crée beaucoup de souffrance. » La professeure vient de publier Le Musée mal rangé, un album jeunesse qui interroge le manque de représentation des identités, des histoires et des luttes des personnes non blanches dans les institutions culturelles. Comme le souligne son éditrice Lydia Amarouche, ce livre essaie, en analysant en profondeur les mécanismes d’invisibilisation, de dépasser « les réflexions néolibérales qui se contentent de mettre en scène des figures racisées ». Et d’outiller les enfants pour qu’ils puissent comprendre pourquoi si peu de personnes à leur image ont droit de cité dans ces lieux. « Faire comme si ces absences n’existaient pas est une violence de plus. »

Essayer de pallier ces dernières a été, jusqu’à présent, la principale réponse du secteur culturel. Pluraliser les récits est « capital » selon l’autrice Léonora Miano. « Toutes les grandes ethnicités de l’humanité sont représentées en France. Pourtant, quand ce pays se raconte au monde et à lui-même, ces dernières n’apparaissent jamais. […] Il faut se mettre en quête de ces histoires. On trouve en elles de quoi réparer nos imaginaires et in fine dépasser le problème racial. »

Veiller à une meilleure représentation est pourtant bien insuffisant, voire peut reconduire autrement les violences. Réalisant que ce qu’il représentait symboliquement était pour certaines structures plus intéressant que son travail et ses idées, Pankaj Tiwari est devenu très attentif aux formes d’instrumentalisation. Il décrit le jeu de dupes qui s’instaure entre les institutions, mues par des attentes plus ou moins conscientes vis-à-vis des artistes du Sud global, et ces derniers, qui s’y conforment pour pouvoir tourner. « Quand ils voyagent, les programmateurs font rarement l’effort d’aller au-delà de ce qui est immédiatement donné. Résultat, ils sélectionnent toujours les mêmes artistes qui, non seulement sont issus des classes sociales les plus aisées de leur pays d’origine, mais en plus participent, par leurs œuvres, à la diffusion de préjugés et de clichés, souvent misérabilistes. »

Prisca Ratovonasy est régulièrement sollicitée par des artistes racisés pour tenter de déjouer ces ressorts. « Personne n’est à l’abri de transmettre des impensés stéréotypés. J’essaie de pousser ceux avec qui je travaille à conscientiser ce qu’ils peuvent, malgré eux, intégrer du regard blanc dans leur travail. »

La consultante rappelle néanmoins que les discriminations se jouent aussi en dehors de ces questions symboliques. Dans un théâtre, le racisme peut se matérialiser au niveau de la technique – « un éclairage qui invisibilise un corps noir » –, de la communication – les mots et les images que l’on choisit « qui basculent vers la fétichisation » –, jusqu’à la manière dont on accueille et interagit avec les artistes.

« Ce qui fait que le racisme s’installe et pourrit tout, c’est l’accumulation de comportements qui paraissent anodins. » Elle insiste sur un point : « Le racisme est trop souvent abordé de façon morale. Il ne s’agit pourtant pas de dire à quelqu’un “tu es une mauvaise personne”, mais plutôt de parler du fait qu’on a tous plus ou moins ingéré les constructions de la racialisation et qu’on les active, dans certaines conditions, comme des réflexes. »

Si le racisme nous concerne tous, la responsabilité du changement incombe encore largement aux personnes racisées, déjà en première ligne des violences. Prisca Ratovonasy raconte : « Les artistes racisés travaillent et se battent, tout en subissant une injonction à la perfection étouffante. On attendrait pratiquement d’eux qu’ils réparent cette société. Il y a un fossé immense entre leur urgence et les conséquences sur leur santé mentale, et l’inaction des structures qui en restent trop souvent au confort du discours. »

Là-encore, un impensé se joue, sans doute à l’origine de tous les autres, et que Léonora Miano décrit ainsi : « Jusqu’ici, la racialisation a été vue comme l’histoire de ce qui est arrivé aux colonisés, aux esclavagisés et à leurs descendants. Ceux qui se sont créés blancs se sont logés dans une dimension qui les préserve de se penser racialisés eux aussi. Le blanc, ce serait le neutre, l’universel, le référentiel. » L'autrice de L'Opposé de la blancheur poursuit : « Les personnes favorablement racialisées doivent se livrer à un travail d’auto-analyse et de réflexion. Celui qui a été créé comme blanc par l’Histoire est probablement celui dont l’action et la parole, sur ce terrain-là, ont jusqu’ici manqué pour progresser. »

Ancrée en Seine-Saint-Denis, où le multiculturalisme représente une richesse infinie, la MC93 souhaitait mener ce travail d’auto-analyse et affronter les enjeux de racisme et de discrimination, qui ne cessent d’infuser sa programmation et de se poser dans ses projets de territoire ou son fonctionnement interne. Sans savoir encore exactement où cela les mènera, ni comment ces réflexions les transformeront durablement, les équipes sont persuadées qu’il est nécessaire de parcourir ce chemin.

Les pistes de réponses qui s’esquissent aux quatre coins de l’Europe feront l’objet d’un colloque au Théâtre National Wallonie-Bruxelles du 11 au 13 décembre pour restituer trois années de la Good Practices Factory.

Aïnhoa Jean-Calmettes, juin 2025